2019/01/15

外国人ハウスキーパー、3年の業務経験を終了した後に日本で働きたい意向は97%

パソナ総合研究所は『国家戦略特区における外国人家事支援人材の意識調査』を実施しました。

この調査では、国家戦略特区において家事支援人材として就業中のフィリピン人スタッフの方(ハウスキーパー)を対象とし、

166名からの回答をもとに、ハウスキーパーと利用者との関係性や、外国人が日本でハウスキーパーとして働くことの満足度など調査しています。

この調査では、国家戦略特区において家事支援人材として就業中のフィリピン人スタッフの方(ハウスキーパー)を対象とし、

166名からの回答をもとに、ハウスキーパーと利用者との関係性や、外国人が日本でハウスキーパーとして働くことの満足度など調査しています。

<調査概要>

調査方法 : インターネットを通じたアンケート方式

調査期間 : 2018年11月9日~30日

調査対象 : 国家戦略特区において家事支援に従事しているフィリピン人スタッフ(本調査に協力いただいた所属会社より計275名に配信)

回答者数 : 166名

<回答者の属性>

性 別 : 全員女性

年 代 : 30歳未満(26%)、30代(58%)、40代(16%)

滞在期間 : 半年未満(35%)、半年以上~1年未満(12%)、1年以上(53%)

日本語力 : 日本語能力試験N1~N3(2%)、N4(27%)、N5(19%)、学習歴はあるがスコア無し(52%)

97%のハウスキーパーがサービス利用者との関係性が「良好」と回答

ハウスキーパーとサービス利用者との関係は概ね良好であり、

多くのハウスキーパーが可能であれば現在3年間の在留期間の延長を希望しています。

97%のハウスキーパーが「サービス利用者との関係が良好」と回答しました。

93%が3年間の在留期間を「可能であれば延長したい」と回答しており、就業への高い満足度が背景にあると考えられます。

多くのハウスキーパーが可能であれば現在3年間の在留期間の延長を希望しています。

97%のハウスキーパーが「サービス利用者との関係が良好」と回答しました。

93%が3年間の在留期間を「可能であれば延長したい」と回答しており、就業への高い満足度が背景にあると考えられます。

日本でハウスキーパーとして働く魅力「給与・社会保険」78.3%

日本でハウスキーパーとして働くことの魅力は、「給与・社会保障」(78.3%)、「住込みでない」(65.7%)、「日本人の人柄が良い」(60.2%)の順となりました。

他国で就業する場合と比較した、日本でハウスキーパーとして働くことの魅力を聞いたところ、

「給与・社会保障(医療保険・労災など)」が78.3%でトップとなりました。

当該制度においては、ハウスキーパーの報酬を「日本人と同等額以上」と規定しており、

諸外国に比べて待遇面での魅力が高いものと思われます。

また、諸外国においては、ハウスキーパーが住込みで働くケースが多く、

雇い主との関係に課題を抱えたり、プライベートな時間・空間が限られるケースもある中で、

「住込みでない」ことに魅力を感じる方が65.7%に上りました。

「勤務時間が安定している」「雇用主が企業である」という回答も、同様の理由が背景にあるものと思われます。

「日本人の人柄が良い」も60.2%と高い回答率でした。

他国で就業する場合と比較した、日本でハウスキーパーとして働くことの魅力を聞いたところ、

「給与・社会保障(医療保険・労災など)」が78.3%でトップとなりました。

当該制度においては、ハウスキーパーの報酬を「日本人と同等額以上」と規定しており、

諸外国に比べて待遇面での魅力が高いものと思われます。

また、諸外国においては、ハウスキーパーが住込みで働くケースが多く、

雇い主との関係に課題を抱えたり、プライベートな時間・空間が限られるケースもある中で、

「住込みでない」ことに魅力を感じる方が65.7%に上りました。

「勤務時間が安定している」「雇用主が企業である」という回答も、同様の理由が背景にあるものと思われます。

「日本人の人柄が良い」も60.2%と高い回答率でした。

日本でハウスキーパーとして働く難しさ「日本語」84.9%

日本でハウスキーパーとして働く上で難しかったことは、

「日本語」(84.9%)、「移動手段が煩雑」(56.0%)、「洗剤や家電の使い方」(40.4%)の順となりました。

日本で働く上でチャレンジだと感じたこと(難しかったこと)については、

「日本語」が84.9%と圧倒的多数を占めました。

また、当該特区が東京・神奈川・大阪など都市部のため、

電車や地下鉄、バスなどの公共交通機関での移動に難しさを感じた方が多く、「移動手段が煩雑」が56.0%となりました。

「日本語」(84.9%)、「移動手段が煩雑」(56.0%)、「洗剤や家電の使い方」(40.4%)の順となりました。

日本で働く上でチャレンジだと感じたこと(難しかったこと)については、

「日本語」が84.9%と圧倒的多数を占めました。

また、当該特区が東京・神奈川・大阪など都市部のため、

電車や地下鉄、バスなどの公共交通機関での移動に難しさを感じた方が多く、「移動手段が煩雑」が56.0%となりました。

日本企業との関係性「言語の壁」を感じる

ハウスキーパーと日本企業との関係には75%が「改善の余地がある」と回答し、その理由は「言語の壁」(75.8%)が多数を占めました。

「改善の余地がある」で「はい」と回答した方にその理由を聞いたところ、

「言語の壁」(75.8%)、「コミュニケーションスタイル」(41.9%)の順となりました。

日本語の難しさはもとより、例えばホウ・レン・ソウ(報告・連絡・相談)のような、

日本企業において暗黙的に共有されているビジネスコミュニケーションスタイルへの対応に課題を抱えている方が多いようです。

企業においては、各国の文化を尊重すると共に、日本流のコミュニケーションスタイルの研修等を強化し、

双方の歩み寄りによる密なコミュニケーションを取ることが重要であると思われます。

「改善の余地がある」で「はい」と回答した方にその理由を聞いたところ、

「言語の壁」(75.8%)、「コミュニケーションスタイル」(41.9%)の順となりました。

日本語の難しさはもとより、例えばホウ・レン・ソウ(報告・連絡・相談)のような、

日本企業において暗黙的に共有されているビジネスコミュニケーションスタイルへの対応に課題を抱えている方が多いようです。

企業においては、各国の文化を尊重すると共に、日本流のコミュニケーションスタイルの研修等を強化し、

双方の歩み寄りによる密なコミュニケーションを取ることが重要であると思われます。

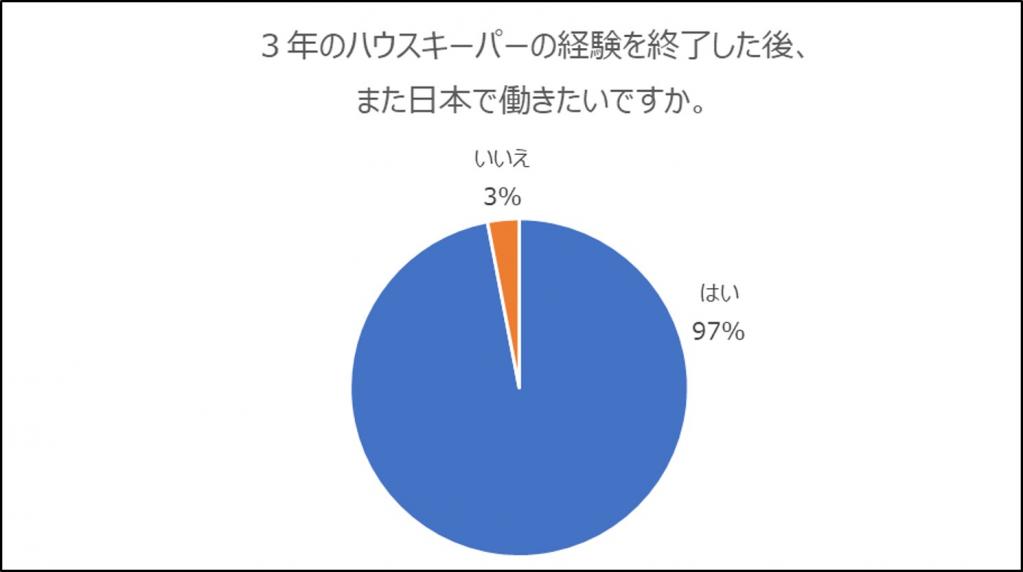

3年のハウスキーパー経験終了後、また日本で働きたい意向は97%

3年のハウスキーパーとしての経験を終了した後に「また日本で働きたい」という回答は97%に上りました。

また、入管法改正による新しい在留資格の利用には、90%が「非常に興味がある」、8%が「どちらかと言うと興味がある」と回答しました。

当該特区における3年間のハウスキーパーとしての経験を終えた後に、「また日本で働きたい」という回答は97%に上りました。

また、改正入管法による新しい在留資格を利用して再び日本で働くことに興味があるかを聞いたところ、

「非常に興味がある」が90%、「どちらかと言えば興味がある」が8%となりました。

この結果からも、日本での生活・仕事に満足し、好感を抱いていることがうかがえます。

新しい在留資格で働く場合に希望する産業を聞いたところ、「食料品製造業」が72.3%でトップとなりました。

他には、「外食業」(57.2%)、「ビルクリーニング」(31.3%)が上位となった一方、

漁業や製造業、建築業は少ない傾向にありました。

これは、本アンケートへの回答者が、ハウスキーピングに携わる女性スタッフであったためと思われます。

また、入管法改正による新しい在留資格の利用には、90%が「非常に興味がある」、8%が「どちらかと言うと興味がある」と回答しました。

当該特区における3年間のハウスキーパーとしての経験を終えた後に、「また日本で働きたい」という回答は97%に上りました。

また、改正入管法による新しい在留資格を利用して再び日本で働くことに興味があるかを聞いたところ、

「非常に興味がある」が90%、「どちらかと言えば興味がある」が8%となりました。

この結果からも、日本での生活・仕事に満足し、好感を抱いていることがうかがえます。

新しい在留資格で働く場合に希望する産業を聞いたところ、「食料品製造業」が72.3%でトップとなりました。

他には、「外食業」(57.2%)、「ビルクリーニング」(31.3%)が上位となった一方、

漁業や製造業、建築業は少ない傾向にありました。

これは、本アンケートへの回答者が、ハウスキーピングに携わる女性スタッフであったためと思われます。

平成30年12月8日に成立した改正入管法とは、外国人労働者数を増やし、日本の人材不足を解消するという趣旨のものです。

外国人の働きたい意向に対して、日本の企業現場での受け入れ体制が今後整備されていくかが今後重要になってくるでしょう。

清掃業界だけでなく、多くの業界で人材不足は深刻となっており、採用が難航化しています。

日本各地で、求人を行っても人が集まらないという状況は今後さらに深刻化していくと予想されるからこそ、企業側の受け入れ体制についても熟考すべきなのではないでしょうか。

関連記事

ちょくルートMagazineについて

ちょくルートMagazineは、経営戦略は「人」であると考える経営者、人事担当者向けに人材不足の問題を解消すべく、採用に関するニュースや求職者動向、成功事例を発信するメディアです。特に、自社採用サイトを活用した採用手法をお届けしています。